Tête-à-tête avec Olivier Swiz

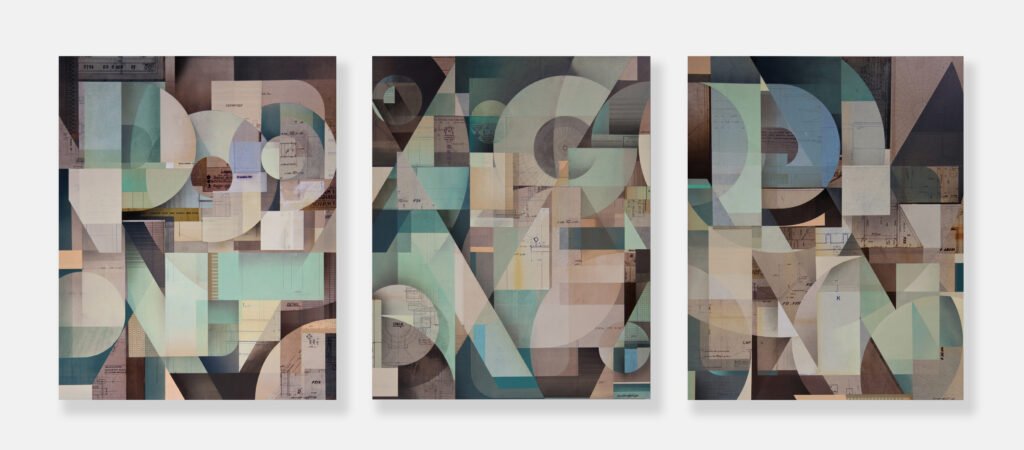

Olivier Swiz a débuté dans le graffiti parisien dans les années 2000. Son style artistique se caractérise par une décomposition de l’écriture. Il restructure les lignes, les formes et les volumes de l’alphabet dans un jeu d’équilibre de superposition. Il donne ainsi naissance à des compositions dynamiques invitant à l’errance visuelle et poétique.

Comment en es-tu venu au street art ?

J’ai commencé par le graffiti quand j’avais 17 ans, dans les années 2000, avec des amis de manière totalement illégale dans la rue et les tunnels de métro à Paris. J’ai grandi dans une ville avec un fort patrimoine industriel, à Boulogne, où étaient implantées les usines Renault.

Les week-ends, nous arpentions les usines abandonnées.

J’ai peint dans beaucoup de ces lieux abandonnés et y ai développé un intérêt pour la photo.

Toutes ces constructions industrielles, à l’échelle surdimensionnée, m’ont amené à interroger ma pratique de la peinture et la soumettre à des contraintes chaque fois nouvelles, qu’il s’agisse de l’architecture des lieux, de leurs textures ou leurs configurations chaque fois différentes. La géométrie s’est imposée assez rapidement comme un outil, que ce soit pour crypter un jeu de pseudonyme mais également pour amener quelque chose de construit dans un lieu en déconstruction.

J’ai commencé en 2008 à produire en atelier. Cela fait donc 17 ans que j’ai un travail d’atelier en parallèle de mes interventions dans la rue. J’ai conservé ce travail sur la lettre : crypter l’écriture, la décomposer, restructurer.

Quelles sont tes influences ?

Je suis sensible à plein de choses différentes, du Cubisme de Braque, qui est un des premiers à avoir fait des collages, aux travaux du Bauhaus et de Kurt Schwitters pour son merzbau et ses installations.

Il y a le travail du peintre américain Franz Kline, très brut, noir sur blanc, à la marge entre une écriture un peu abstraite et des constructions industrielles, avec des angles qui reviennent, des interruptions dans les lignes qu’il reprend plus loin.

Le Futurisme m’a parlé à un moment. Mon travail se rapproche davantage d’une forme d’abstraction géométrique, nourrie par la lettre et son dessin. Il a parfois été représenté sous l’appellation « Graffuturisme », inventée par l’Américain Poesia, en 2010, qui regroupait des artistes de nationalités différentes, qui avaient ce background graffiti mais nourri par d’autres formes d’art du XXe siècle.

Comment composes-tu la construction/déconstruction de tes œuvres ?

La plupart du temps, je pars d’un mot. C’est devenu un prétexte avec le temps. Souvent, ces mots et aphorismes me trottent dans la tête. Puis je réfléchis à la manière de les agencer et de les structurer. Il y a une part rationnelle et mathématique dans mon travail. J’ai besoin d’une structure, dont je fixe les propres règles. J’utilise différents angles pour structurer ma peinture, j’ai recours aux cercles, aux tangentes, à des lignes interrompues qui se prolongent ensuite. Tout cela forme une sorte de cadre de travail qui me permet de retrouver des contraintes comme quand je peignais dans les lieux abandonnés. Je joue avec la frontière de la lisibilité.

Je construis une image. Au-delà de cette dimension géométrique, très cartésienne, vient le travail de la couleur en second temps. Je pars d’une forme avec une couleur qui conditionnera les suivantes, à la manière d’un joueur d’échecs. Chaque forme implique les suivantes, cela doit rester ludique. C’est un puzzle qui se forme petit à petit. Je construis mes peintures, elles se développent au fur et à mesure grâce à un jeu d’équilibre entre les formes et les couleurs.

J’ai trouvé en 2021 dans une usine de chaudières industrielles de vieux papiers. Ce sont les plans de l’usine avec des côtes, des tracés de machines, des constructions très géométriques et complexes. Ils portent les traces du temps, avec des nuances de jaune, vert, gris, beige, etc. J’ai immédiatement voulu réutiliser ces papiers, ça faisait sens de ramener de la matière de l’usine dans l’atelier. Pendant 2 ans, ça a ouvert une nouvelle période pour moi avec l’utilisation de couleurs très peu saturées, celles de ces artefacts marqués par le temps.

Qu’est-ce qui te plaît le plus dans la pratique de rue et celle d’atelier ?

La pratique en extérieur, c’est une aventure autour de la peinture. Je ne peins pas des murs peints par tout le monde. Ça ne me parle pas de repeindre un mur en blanc et faire quelque chose par-dessus.

C’est le lieu que je vais trouver qui va conditionner ma peinture. Je prends mon scooter et cherche les permis de démolir autour de chez moi. Je passe des portes, des clôtures. Je sais qu’il y a un créneau où je peux intervenir entre l’abandon d’un lieu et sa démolition. C’est l’histoire de nos villes.

Il y avait beaucoup d’usines vers Boulogne et Issy-les-Moulineaux. J’ai pu en peindre de nombreuses avant leur démolition. J’ai vu mon environnement changer, c’est un moyen de m’en souvenir.

Je surveille un lieu, j’y vais avec mon matériel, je fais mes mélanges sur place et je fais de mon mieux par rapport au lieu, dans le temps qui m’est donné.

Trouver les lieux, le moment pour intervenir, je vis un moment hors du temps.

Dans l’atelier, ce que j’aime de manière générale, c’est la solitude. C’est un espace où je réfléchis et je construis. J’y ai le temps de réflexion et de développement. J’aime le temps long et voir les œuvres mûrir devant moi, il y a un certain nombre d’étapes incompressibles.

Sens-tu une évolution dans ton style, tes techniques, ton approche ?

J’expérimente sur de nombreux supports comme le bois ou l’acier qui me permettent de créer des “shape paintings”, de sortir du format traditionnel de la toile.

J’intègre le collage de papier, de multiples techniques d’impressions manuelles comme le monotype ou la sérigraphie.

L’utilisation des vieux papiers a conditionné ma palette et mes techniques. J’ai des périodes de couleurs désaturées, d’autres avec des couleurs vives.

J’essaie de toujours apprendre, chercher, expérimenter, rester curieux de mon environnement et des différentes techniques.

Quels sont les messages que tu souhaites transmettre à travers tes œuvres ?

Mon travail est une balade colorée poétique en extérieur et en intérieur. Les mots que j’utilise sont liés à cette errance poétique, c’est ma manière de vivre mon environnement et ma vie. J’aime chercher des lieux, y laisser une trace, y insuffler de l’énergie, la ramener à l’atelier.

Je suis sensible aux œuvres dans lesquelles on peut se perdre. Chaque jour, on les redécouvre avec une autre lecture. Je me promène dans la peinture, il faut que les gens se promènent dans la mienne aussi.

En ce moment, sur quoi travailles-tu ? Envisages-tu d’explorer de nouvelles voies ?

Je poursuis un travail autour des collages entamé il y a 2 ans. La peinture prend beaucoup de temps pour se construire, le collage est plus immédiat. Je peux vite recouvrir une surface, pour lui donner une forme nouvelle et expérimenter dans différentes directions. Le collage peut amener des accidents graphiques qui me permettent d’enrichir mon répertoire de forme.

C’est une manière de composer différemment, de travailler de manière spontanée pour garder des éléments et les intégrer plus tard dans la peinture.